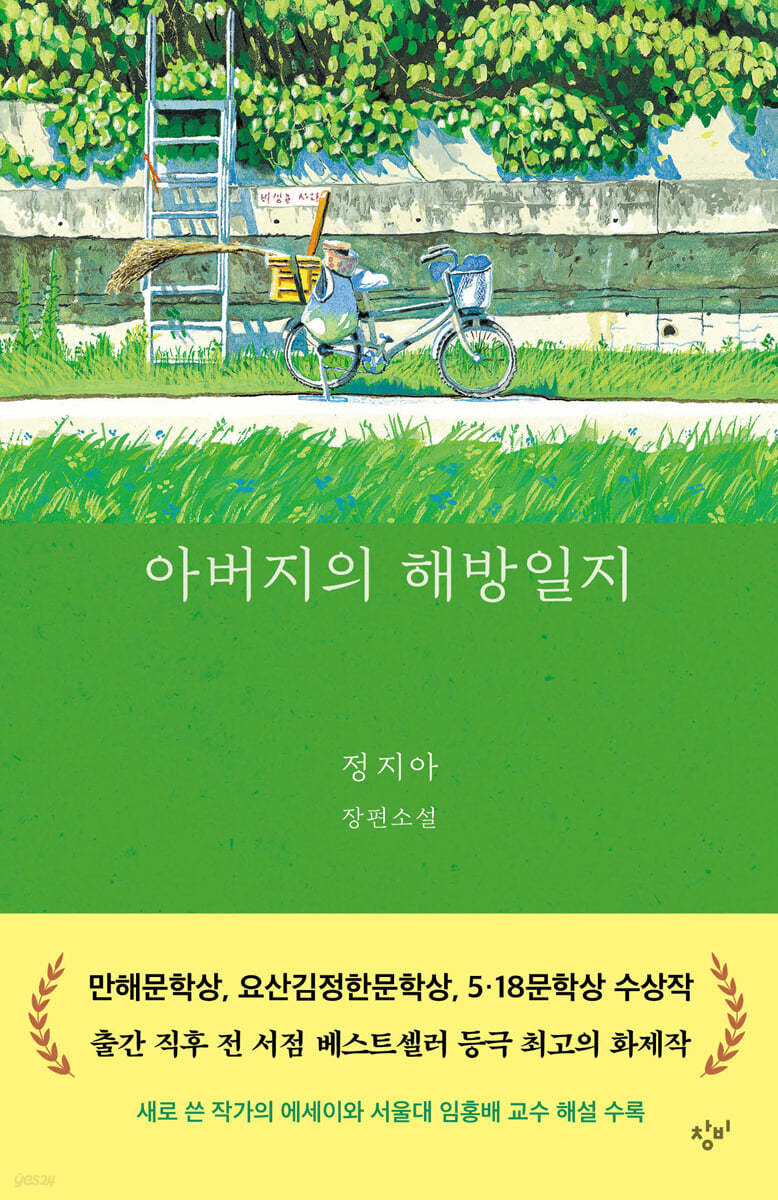

아버지의 해방일지 (저자 정지아, 출판사 창비)

올해 종영한 드라마 “나의 해방일지”를 재미있게 본 터라 이 책의 제목에 먼저 끌렸고 추천도 받았기에 읽어보았다. 빨치산이라는 묵직한 내용을 다루지만 인물들의 구수한 전라도 사투리가 읽는 사람의 마음을 웃기고 울렸다.

빨치산 부모를 둔 주인공에게 치매 걸린 아버지가 갑자기 전봇대에 머리를 박고 돌아가시면서 일어나는 이야기다. 실제 자신의 부모님이 빨치산이었던 작가의 자전적 소설이기도 하다. “다만 당하기로 따지자면 내가 더 당했다. 아버지는 선택이라도 했지. 나는 무엇도 선택하지 않았다. 나는 빨갱이가 되기로 선택하지 않았고, 빨갱이의 딸로 태어나겠다 선택하지도 않았다. 태어나보니 가난한 빨갱이의 딸이었을 뿐이다”라고 소설 속 주인공이 말하는 것처럼 빨치산이었던 부모가 원망스럽기도 하고 이해되지 않는 부분도 있었겠지만, 빨치산인 부모가 작가에게 물려준 신념이 이 책에 고스란히 담겨있다.

조문객들이 들려주는 아버지에 관한 이야기와 주인공이 회상하는 아버지를 통해 마치 아버지라는 흙덩이가 새로 빚어지는 느낌이었다.

“자네 혼차 잘 묵고 잘 살자고 지리산서 그 고생을 했는가? 자네는 대체 멋을 위해서 목심을 건 것이여!” 밤도망 가버린 아랫마을 용식 아내의 빚보증을 주인공인 딸에게까지 지게 만들어악다구니 하는 어머니에게 아버지가 한 말이다.

“자네, 지리산서 멋을 위해 목숨을 걸었능가? 민중을 위해서 아니었능가? 저이가 바로 자네가 목숨 걸고 지킬라 했던 민중이여, 민중!” 방물장수를 하룻밤 재워주는 것에 불만을 표시한 어머니에게 아버지가 한 말이다. 그 말에 꼬리를 내리다 못해 죄의식에 얼굴을 붉히는 어머니는 자칫 어둡고 한스럽게 흘러갈 수도 있었을 이 소설의 분위기에 탄산과 같은 청량감과 따뜻한 웃음을 준다. 어찌 보면 오지랖일 수 있는 아버지의 사람에 대한 무한한 신뢰와 가족의 희생에도 불구하고, 어머니는 아버지와 함께 겪은 투쟁의 시간과 신념 아래 아버지와의 대립이 아닌 아버지와의 끈끈한 연대를 보여준다. 아버지의 동료며 친구이자 빨치산으로 죽은 전남편을 수시로 아버지와 비교하며 거리낌 없이 “우리 윤재는 뭐시 어떻고...” 이야기 하지만, 아버지는 가벼운 농으로 넘긴다. 몸 약한 자신을 위해 욕구를 삭혔을 젊은 날의 남편의 정을 떠올리며 눈물짓던 어머니는 화장 중인 아버지를 향해 “쫌 대줄 것을...” 후회한다. 나는 이 말이 “사랑해”라는 말보다도 더 깊은 사랑과 동지애를 보여 준다고 생각한다.

아버지가 산에서 죽어가는 동료를 보며 그토록 고생하며 투쟁했던 건 민중을 위해서였고, 더 나은 세상을 위해서였다. 바로 그것이 부모님의 신념이었고 당신들의 존재 이유였다. 비록 현실은 사회주의의 실패와 거대하게 몸집을 키워가는 자본주의 사회를 지켜보는 수밖에 없었지만, 자본주의가 크다 못해 더 이상 괴물이 되지 않도록 하는데 필요한 신념 즉, 사람이 중요하고 사람을 믿고 도우며 살자는 아버지의 신념은 결코 무의미한 것이 아니었다.

|

사람이 오죽하면 그러겠느냐,는 아버지의 십팔번이었다. 도움 받은 사람이 그 은혜를 먼저 잊어버린다 해서 아버지는 상처 받지 않았다. 오히려 그들이 그럴 수밖에 없는 것은 사회의 구조적 모순 탓이고, 그래서 더더욱 혁명이 필요하다고 믿었다. p.102 긍게 사램이제. 사람이니 실수를 하고 사람이니 배신을 하고 사람이니 살인도 하고 사람이니 용서도 한다는 것이다. 나는 아버지와 달리 실수투성이인 인간이 싫었다. 그래서 어지간하면 관계를 맺지 않았다. 사람에게 늘 뒤통수 맞는 아버지를 보고 자란 탓인지도 몰랐다. p.138 |

그러나 뒤통수만 맞던 아버지의 장례식장에 찾아와 준 것도 아버지의 도움을 받았던, 아버지를 도왔던 사람이었다. 아버지의 신념은 바로 사람이었다. 먼지에서 시작된 존재가 생명이 있는 동안 자신의 맡은 바 소임인 노동을 하며 현재에 의미를 찾고 서로 돕고 살다가 죽어서는 거름으로 돌아가기 위해 “꼬실라서 뿌레삐레라”는 유물론을 이 책을 통해 따뜻하게 배웠다.

|

그런데 죽은 아버지가 뚜렷해지기 시작했다. 살아서의 모든 순간이 여기저기 흩어져 있다 자신의 부고를 듣고는 헤쳐 모여를 하듯 모여들어 거대하고도 뚜렷한 존재를 드러내는 것이었다. p.181 |

주인공은 아버지 생전에 사회주의자로서, 혁명가로서의 아버지로만 알았지만, 돌아가신 아버지를 추억하는 사람들을 통해 사회주의자를 넘어 한 인간으로서의 아버지를 더 깊고 풍성하게 이해하게 되었다. 그제서야 주인공은 아버지의 죽음과 부재를 실감하고 눈물을 흘렸다.

빨치산이라는 단어만 알았지 그 전후 역사 관계를 자세히 알지 못했고, 처음 이 책을 봤을 땐 전라도 사투리가 섞인 입말이 많이 나오고, 계속 찾아오는 조문객들이 뒤섞여 이게 무슨 말인지, 이 사람이 누구인지 헷갈리기도 했다. 그러나 읽는 내내 따뜻한 무언가가 느껴졌다. 책을 다시 읽으면서, 소설 끝으로 갈수록 주인공에게 돌아가신 아버지가 다시 살아나는 것처럼 생생해졌듯 나에게도 소설 속 아버지와 어머니, 그들의 구례 사람들이 생생해지는 느낌이었다. 나 또한 주인공처럼 사람을 믿지 못하고, 사람에게 내가 베푼 것을 인정받지 못해 상처 받는 사람이다. 그래서 깊은 관계보다는 느슨한 관계를 추구하면서도 외로워하고 흔들리기도 한다. 그러나 살면서 사람으로 인해 힘에 부칠 때, 소설 속 아버지의 사람에 대한 신뢰, “긍게 사람이제, 내가 믿으라 했제”를 떠올리며 살아간다면, 훗날 내 자녀들은 모르는 나의 시간들에 대해 이야기해 줄 조문객이 한 사람 더 찾아와주지 않을까한다. 다만 빚보증은 빼고 말이다. ^^

'문화, 연예 > 책 리뷰' 카테고리의 다른 글

| [모든 것은 기본에서 시작한다]-책 리뷰(삶에 대한 태도) (0) | 2022.12.20 |

|---|---|

| [내가 틀릴 수도 있습니다 (리커버 에디션)]-책 리뷰(좋은 말, 맞는 말이지만..) (1) | 2022.12.19 |

| [불편한 편의점 2]-책 리뷰(단순하지만 정확한 논리와 진심을 담아 전하는 따뜻한 이야기) (2) | 2022.12.17 |

| [흔한남매 12]-책 리뷰(흔한남매12) (0) | 2022.12.16 |

| [만일 내가 인생을 다시 산다면 (10만 부 기념 스페셜 에디션)]-책 리뷰(인문 | 당신에게 꼭 전하고 싶은 인생의 진리, 『만일 내가 인생을 다시 산다면』) (3) | 2022.12.15 |